Öffentliche Gebäude bieten oft große Potenziale für die Installation von Photovoltaikanlagen. Schulen, Verwaltungsgebäude, Bauhöfe und andere kommunale Liegenschaften haben zum einen teils große Dachflächen, zum anderen passt der Stromverbrauch in den Arbeitszeiten häufig gut mit der PV-Stromerzeugung zusammen. Doch nicht immer ist eine Eigenstromnutzung direkt vor Ort möglich oder auch sinnvoll.

Für die Vermarktung von Solarstrom gibt es unterschiedliche Konzepte, von denen die wichtigsten nachfolgend mit Blick auf kommunale Anlagen vorgestellt werden. Klassischerweise kann die in das öffentliche Stromnetz eingespeiste Energie über das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vergütet werden. Eine Vermarktung des Stroms über einen Dienstleister ist für Anlagen über 100 kWP auch im Falle einer EEG-Förderung verpflichtend. Alternativ zur Einspeisung in das öffentliche Netz kann auch der Stromverkauf über eigene Leitungen an einen Abnehmer vor Ort erfolgen, z. B. in Form eines Mieterstromkonzepts. Ein anderer Ansatz sieht eine bilanzielle Zuordnung des eingespeisten Stroms auf die verschiedenen kommunalen Liegenschaften vor. Dieses sogenannte Bilanzkreismodell wird im letzten Abschnitt vorgestellt. Durch Klicken auf die Plus-Zeichen blenden Sie die jeweiligen Erläuterungen zu den Abschnitten ein.

Förderung über das EEG

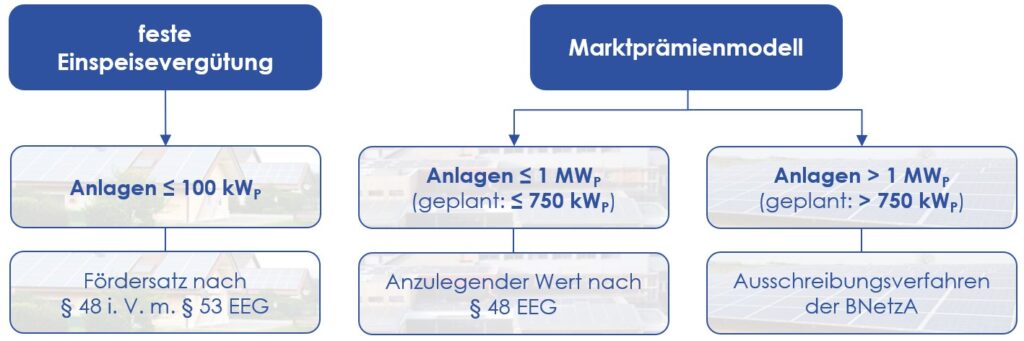

Für Photovoltaikanlagen besteht die Möglichkeit, eine Förderung über das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) in Anspruch zu nehmen. Je nach Größe bzw. installierter Leistung der Anlage wird dabei zwischen zwei grundsätzlichen Fördermodellen unterschieden:

- Feste Einspeisevergütung: Für Anlagen bis 100 kWP installierter Modul-Leistung besteht die Möglichkeit, einen Fixbetrag pro eingespeiste Kilowattstunde zu erhalten. Dieser wird in Cent pro Kilowattstunde (ct/kWh) angegeben.

- Marktprämie: Anlagen mit mehr als 100 kWP können im Rahmen des sogenannten Marktprämienmodells gefördert werden. Für Betreibende von Anlagen in dieser Größenordnung sieht das EEG die verpflichtende Direktvermarktung des eingespeisten Stroms vor. Die Strommengen werden hierbei mithilfe eines Dienstleisters (Direktvermarktungsunternehmen) an der Strombörse verkauft und die Erlöse abzüglich eines Vermarktungsentgelts an die Anlagenbetreibenden ausbezahlt. Die Förderung über das EEG erfolgt über die Zahlung einer Marktprämie. Diese deckt die Differenz zwischen dem durchschnittlichen Börsenstrompreis (Marktwert Solar) und dem sogenannten anzulegenden Wert.

(Grafik: C.A.R.M.E.N. e.V.)

Die Höhe der Einspeisevergütung bzw. der Marktprämie ist im EEG geregelt und hängt unter anderem vom genauen Inbetriebnahmezeitpunkt der Anlage ab. Einspeisevergütung und Marktprämie werden für mindestens 20 Kalenderjahre durch den Netzbetreiber ausbezahlt. Speist die Anlage Strom in das öffentliche Stromnetz ein, wenn die Börsenstrompreise unter 0 ct/kWh fallen, wird die Förderzahlung für neue PV-Anlagen zeitweilig ausgesetzt. Um diese entgangene Förderung zu kompensieren, verlängert sich die eigentlich 20-jährige EEG-Förderdauer in Abhängigkeit von der Häufigkeit negativer Strompreise. Das bedeutet, dass der Förderzeitraum umso länger ist, je häufiger negative Strompreise auftreten.

Bei sehr großen Dachanlagen mit mehr als 1 MWP Leistung wird der anzulegende Wert anhand eines Ausschreibungsverfahrens ermittelt, bei dem die Teilnehmenden individuelle Gebote auf den anzulegenden Wert abgeben. Die Grenze von 1 MWP wird für Gebäudeanlagen zukünftig voraussichtlich auf 750 kWP abgesenkt werden. Mit Stand Juli 2025 kann noch nicht mit Bestimmtheit gesagt werden, wann diese im Rahmen des Solarpaket I eingeführte Änderung in Kraft treten wird.

Die Bundesnetzagentur veröffentlicht die aktuellen EEG-Fördersätze bzw. die anzulegenden Werte zur Berechnung der Marktprämie auf ihrer Webseite.

Hier finden Sie einen Überblick zu den aktuellen EEG-Fördermöglichkeiten und Fördersätzen sowie den Regelungen bei negativen Börsenstrompreisen.

Stand: Juli 2025

Stromvermarktung über das öffentliche Netz

Direktvermarktung anhand von Marktwerten

Für PV-Anlagen mit mehr als 100 kWP installierter Leistung, die eine Förderung über das EEG erhalten möchten, ist die Direktvermarktung der Netzeinspeisung bereits verpflichtend. Aber auch für kleinere Anlagen sowie Anlagen außerhalb des EEGs besteht die Möglichkeit, den Strom über ein Direktvermarktungsunternehmen an der Börse zu veräußern. Bei einer Direktvermarktung von Strom aus einer Anlage ohne EEG-Förderung spricht das Gesetz von der „sonstigen Direktvermarktung“.

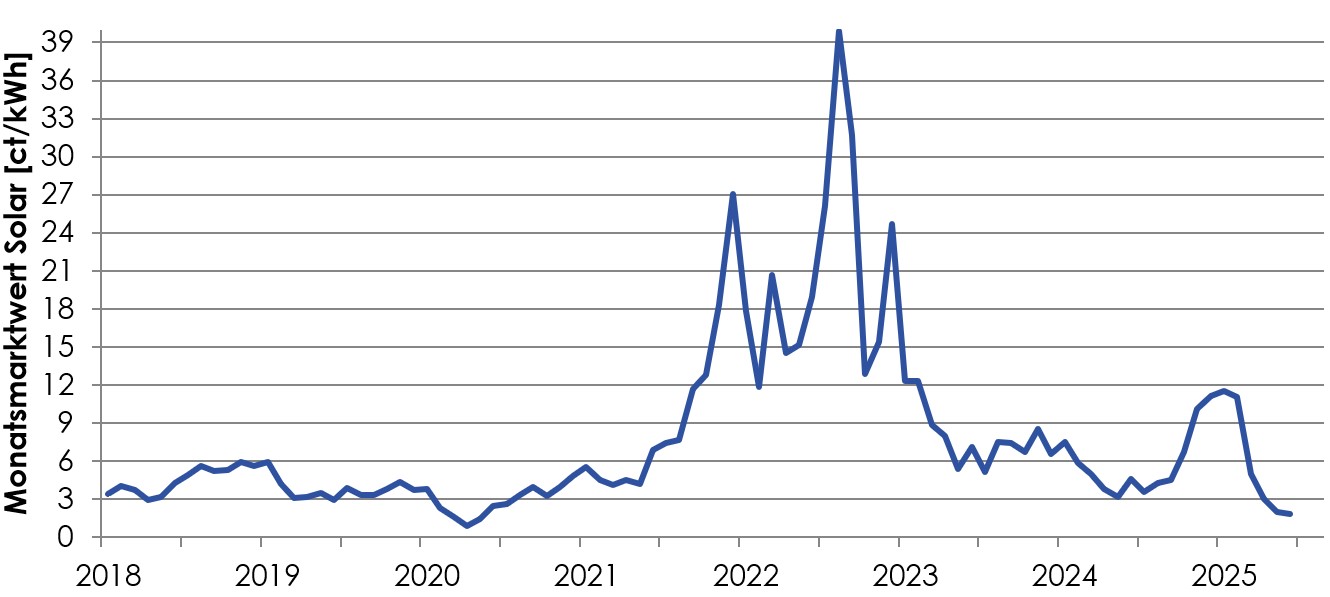

Das Direktvermarktungsunternehmen vergütet den Strom in Abhängigkeit vom Marktwert des gehandelten Solarstroms. Häufig wird für die Berechnung der Vergütungshöhe der Monatsmarktwert herangezogen (vgl. Grafik). Es können aber auch andere Zeitintervalle ausschlaggebend sein, wie z. B. der viertelstündliche Spotmarktpreis. Die Vergütung aus der Direktvermarktung schwankt damit entsprechend den Entwicklungen auf den Energiemärkten.

(Grafik: C.A.R.M.E.N. e.V. nach Daten von Netztransparenz.de)

Die anfallenden Gebühren für die Vermarktungsdienstleistung hängen insbesondere von der Größe der Anlage ab. Aber auch zwischen verschiedenen Anbietern können sich die anfallenden Entgelte mitunter deutlich unterscheiden. Häufig setzt sich der Betrag aus einem fixen Bestandteil sowie einem variablen Bestandteil zusammen, der prozentual in Abhängigkeit vom jeweiligen Marktwert bestimmt wird. Ein Vergleich unterschiedlicher Angebote vor Vertragsabschluss kann lohnenswert sein.

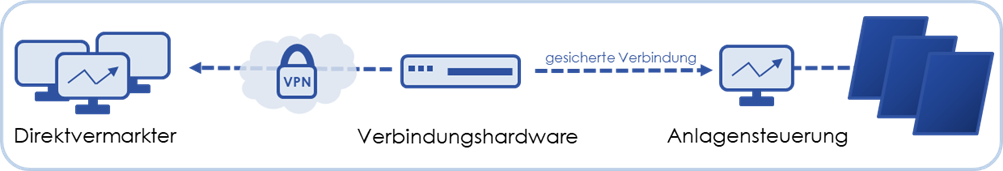

Zusätzlich zu den Vermarktungskosten muss berücksichtigt werden, dass im Regelfall noch gewisse Investitionen in die Technik zur Fernauslesung und -steuerung der Anlage getätigt werden müssen. Üblicherweise erfolgt eine Viertelstundenmessung der Netzeinspeisung mit Datentransfer an den Direktvermarkter. Die Messung kann beispielsweise mit einem Lastgangzähler (RLM-Zähler) oder einem sogenannten „intelligenten Messsystem“ realisiert werden. Sowohl die Fernauslesbarkeit als auch die Fernsteuerung durch das Direktvermarktungsunternehmen ist seit 2024 nur noch bei Anlagen mit mehr als 25 kWP Leistung gesetzlich vorgeschrieben (vgl. § 10b EEG).

Die Ansteuerung der Anlage erfolgt über eine separate Direktvermarktungs-Schnittstelle. Der Direktvermarkter kann so über eine gesicherte Verbindung die Einspeisedaten abfragen und gegebenenfalls steuernd auf die Anlage zugreifen, um die Einspeisung bei negativen Börsenstrompreise zu regeln. Durch die Einrichtung der erforderlichen Mess- und Fernwirktechnik können für die Betreibenden zusätzliche Kosten anfallen.

(Grafik: C.A.R.M.E.N. e.V. nach Next Kraftwerke GmbH)

Aufgrund der anfallenden Kosten und Gebühren ist es für Anlagen mit weniger als 100 kWP derzeit häufig nicht sinnvoll, freiwillig den Strom in der Direktvermarktung zu verkaufen. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Unternehmen erst Anlagen mit mehr als 100 kWP in ihr Portfolio aufnehmen.

Die aktuellen und vergangenen Marktwerte für Solar- und Windstrom sowie die Zeiträume negativer Börsenstrompreise werden auf der gemeinsamen Webseite der deutschen Übertragungsnetzbetreiber veröffentlicht.

Eine tabellarische Marktübersicht zu Direktvermarktungsunternehmen von erneuerbarem Strom finden Sie auf unserer Webseite.

Stand: Januar 2026

Stromlieferung durch Offsite-PPAs

Eine Möglichkeit der Direktvermarktung von Solarstrom besteht im Abschluss von längerfristigen, bilateralen Stromlieferverträgen, sogenannten Power-Purchase-Agreements (PPAs). Vertragspartner und Käufer des Stroms kann dabei sowohl ein Stromhändler oder Direktvermarkter („Utility-PPA“) sein als auch ein Unternehmen, das Letztverbraucher des gelieferten Stroms ist („Corporate-PPA“). Die Stromlieferung zwischen den beiden Parteien kann dabei über das öffentliche Netz erfolgen („Offsite“) oder aber direkt über eine eigene Leitung („Onsite“).

Für große Photovoltaikanlagen und insbesondere für solche, die keine Förderung über das EEG mehr erhalten, nimmt die Vermarktung durch PPA-Verträge eine zunehmend wichtigere Rolle ein. Da PPA-Verträge längerfristig ausgelegt sind, können diese für mehrere Jahre kalkulierbare Vermarktungserlöse ermöglichen. Typische Vertragslaufzeiten liegen bei etwa 10 – 15 Jahren für Neuanlagen, teilweise werden aber auch über 20 Jahre vereinbart. Bei Bestandsanlagen kann die Laufzeit mit wenigen Jahren auch deutlicher kürzer ausfallen.

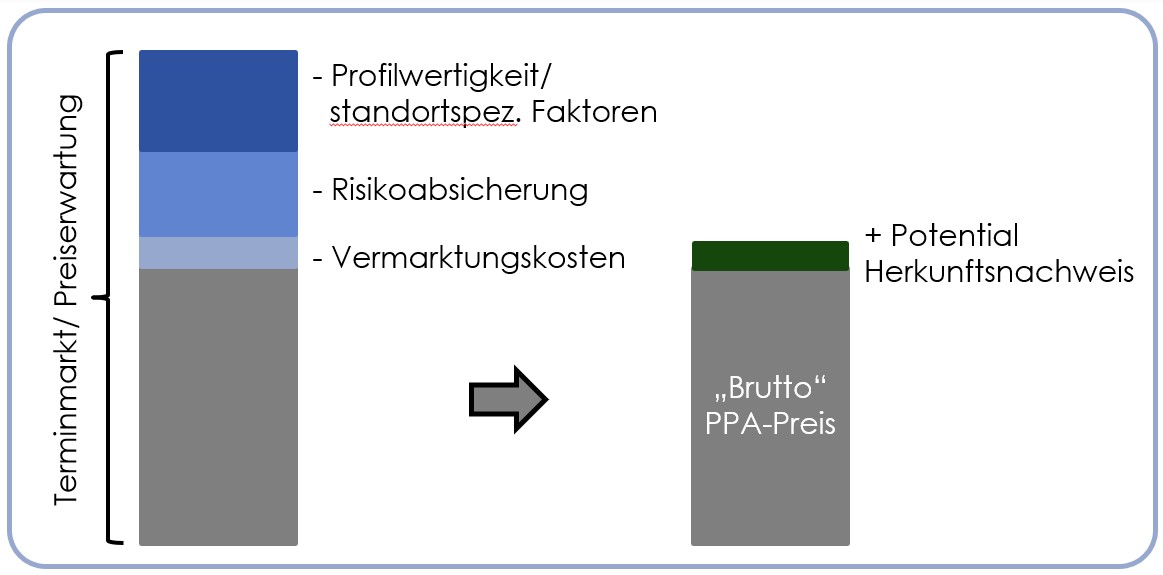

Beim üblichen Vertragsmodell wird über die Vertragslaufzeit ein Festpreis pro Kilowattstunde gezahlt, sodass der Ermittlung des PPA-Preises eine besondere Bedeutung zukommt. Bei längerfristigen Lieferverträgen erfolgt dies auf Grundlage von Strompreisszenarien, die die erwartete Entwicklung auf den Terminmärkten darstellen. Ausgehend hiervon werden neben den Vermarktungskosten verschiedene Abschläge vorgenommen. Zudem sollte die Grünstromeigenschaft des erneuerbaren Stroms berücksichtigt werden, indem der Wert der Herkunftsnachweise eingepreist wird. Laut Schätzungen des Dienstleisters Enervis liegen die Preise für zehnjährige Photovoltaik-PPAs mit Beginn im Februar 2026 zwischen 2,9 und 4,0 Cent/kWh (Quelle: Enervis/pv magazine).

(Grafik: C.A.R.M.E.N. e.V.)

Derartige PPA-Verträge bieten sich für Freiflächen-Photovoltaikanlagen oder sehr große Dachanlagen an, insbesondere dann, wenn diese keine Förderung über das EEG erhalten. Für Anlagen in der Größenordnung unter 1 MWP spielt dieses Vermarktungskonzept kaum eine Rolle. Eine Alternative zur Vermarktung über das öffentliche Stromnetz kann darin bestehen, ohne Nutzung des öffentlichen Netzes Verbraucher direkt vor Ort zu beliefern. Derartige Konzepte werden im Kapitel „Direktlieferung und Mieterstrom“ behandelt.

Bei Auswahl des Unterpunktes „PPA“ in der Dropdown-Liste „Zusatz“ erhalten Sie eine tabellarische Übersicht zu Anbietern von PPA-Lieferverträgen über das öffentliche Netz.

Stand: Januar 2026

Direktlieferung und Mieterstrom

Grundsätzliches

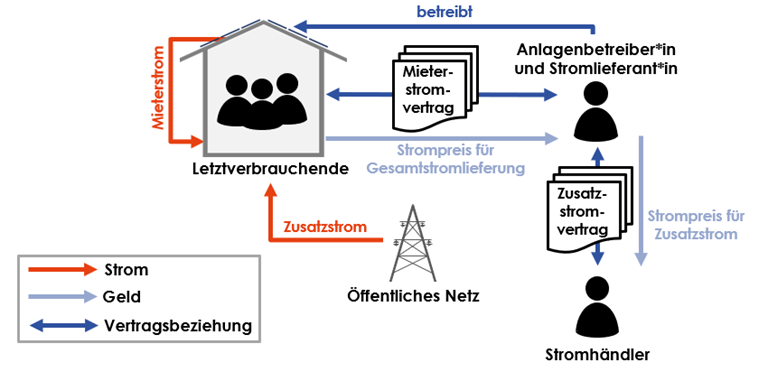

Unter Direktlieferung wird die Versorgung eines Abnehmers mit Strom verstanden, ohne dass dieser zwischen der Erzeugungsanlage und dem Verbraucher durch das öffentliche Stromnetz geleitet wird. Ein klassisches Beispiel ist der Betrieb einer Mieterstromanlage, deren Betreiber private oder gewerbliche Mieter im selben Gebäude oder der unmittelbaren Umgebung mit Strom versorgt. Im Vergleich zum Eigenverbrauch sind also der Letztverbraucher und der Anlagenbetreiber nicht identisch. Die Mieterstromanbieter können unter bestimmten Voraussetzungen zudem eine gesonderte Förderung über das EEG erhalten (s. Kapitel „Mieterstromförderung“).

Gemeinsames Merkmal der in diesem Kapitel angesprochenen Konzepte ist, dass der Strom hinter einem gemeinsamen Netzverknüpfungspunkt erzeugt und geliefert wird. Wichtig ist in diesem Kontext der Begriff der „Kundenanlage“. Bei einer Stromlieferung innerhalb einer Kundenanlage erfolgt keine Durchleitung durch ein Netz der allgemeinen Versorgung, sodass keine netzseitigen Pflichten des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) erfüllt werden müssen. Die für Mieterstrommodelle relevante Definition einer Kundenanlage findet sich in § 3 Nr. 65 EnWG. Im Wesentlichen besteht eine Kundenanlage regelmäßig dann, wenn über kundeneigene Energieanlagen Letztverbrauchende in einem räumlich zusammengehörigen Gebiet mit Strom versorgt werden. Diese Infrastruktur muss vom öffentlichen Stromnetz abgrenzbar sein. Eine Kundenanlage kann beispielsweise bei einer Stromlieferung innerhalb eines Mehrparteienhauses, Bürogebäudes oder auch Gewerbeparks bestehen. Bei weitläufigeren Lieferkonzepten mit mehr als einem Abnehmer ist das Vorliegen einer Kundenanlage unbedingt juristisch zu prüfen.

(Grafik: C.A.R.M.E.N. e.V. nach BNetzA)

In diesem Leitfaden der Energieagentur Regio-Freiburg werden verschiedene Betriebskonzepte von PV-Anlagen in Mehrfamilienhäusern vorgestellt. Ein umfangreiches Glossar erläutert wichtige Begriffe und Konzepte in diesem Zusammenhang.

Dieser Leitfaden des Solarclusters Baden-Württemberg bietet einen umfangreichen Überblick und zahlreiche Praxishinweise zu verschiedenen Betriebsmodellen und Messkonzepten bei PV-Anlagen in Mehrparteienhäusern.

Eine umfassende Darstellung der energiewirtschaftlichen Rechte und Pflichten u. a. bei der Drittbelieferung mit erneuerbarem Strom finden Sie in dieser Handlungshilfe der Sächsischen Energieagentur (SAENA).

Stand: Januar 2026

Energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen

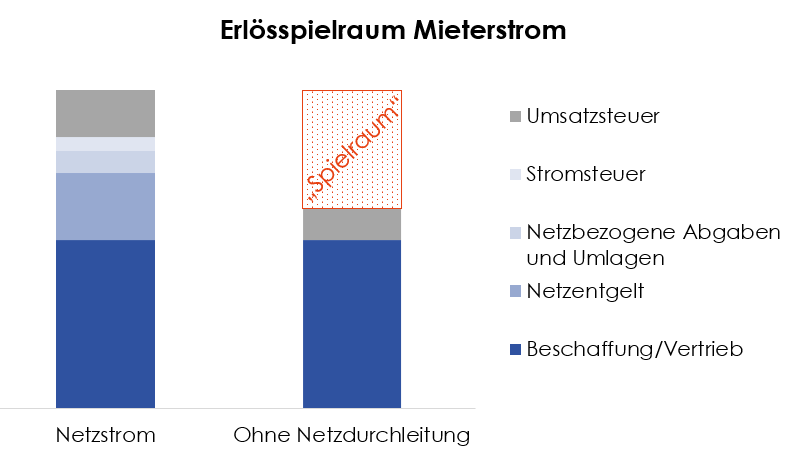

Bei der Direktlieferung innerhalb einer Kundenanlage profitiert der Anbieter jedoch nicht nur von verringerten energiewirtschaftlichen Anforderungen. Sämtliche Netznutzungsentgelte und netzseitigen Abgaben entfallen bei dieser Art der Stromlieferung. Die Stromlieferung aus Erneuerbare-Energien-Anlagen innerhalb einer Kundenanlage ist zudem von der Stromsteuer befreit.

Die Belieferung innerhalb einer Kundenanlage unterliegt damit seit dem Wegfall der EEG-Umlage keinen zusätzlichen Abgaben im Vergleich zum klassischen Eigenverbrauch. Dadurch entsteht im Vergleich zum Netzstrombezug ein theoretischer „Erlösspielraum“ für den Mieterstromanbieter, der den wirtschaftlichen Betrieb in Konkurrenz zu konventionellen Energieversorgern ermöglicht. Bei der Preisgestaltung für den Mieterstrom müssen noch die Kosten für die Einrichtung des Messkonzepts, Abrechnungs- und Betriebskosten sowie gegebenenfalls die Kosten für den Reststrombezug aus dem öffentlichen Netz berücksichtigt werden.

(Grafik: C.A.R.M.E.N. e.V.)

Im Gegensatz zur Belieferung über das öffentliche Stromnetz muss bei einer Direktlieferung innerhalb einer Kundenanlage keine Genehmigung als Energieversorger bei der Bundesnetzagentur eingeholt werden. Dennoch unterliegt der Anbieter bei einer Strom-Direktlieferung gewissen energierechtlichen Pflichten, über die die nachfolgende Tabelle einen Überblick gibt.

Wichtige Aufgaben und Pflichten bei einer PV-Direktstromlieferung:

| Ansprechpartner/Empfänger | Aufgaben |

| Netzbetreiber | → ggf. Netzanschlussbegehren und Meldung der Inbetriebnahme der Erzeugungsanlage → Erstellung eines geeigneten Messkonzeptes und Einreichung beim Netzbetreiber → jährliche Meldung der eingespeisten und ggf. der gelieferten Strommengen beim Verteilnetzbetreiber |

| Bundesnetzagentur | → Registrierung der Erzeugungsanlage im Marktstammdatenregister |

| Zuständiges Hauptzollamt | → seit 2026: Anzeige- und Meldepflicht steuerfreier Strommengen nur bei > 1 MWP |

| Finanzamt/Gewerbeamt | → ggf. Anmeldung der gewerblichen Tätigkeit → ggf. steuerliche Anmeldung |

| Stromabnehmende | → Abschluss der Stromlieferverträge → Erstellen EnWG-konformer Verbrauchsabrechnungen |

Die DGS bietet Informationen zu den rechtlichen Grundlagen der Direktlieferung, inklusive einer umfassenden Übersicht der Meldepflichten.

Stand: Januar 2026

Mieterstromförderung

Bei Mieterstrom im Sinne des § 21 Abs. 3 EEG besteht die Möglichkeit, einen Zuschuss für jede gelieferte Kilowattsunde zu erhalten („Mieterstromzuschlag“). Man spricht deshalb in diesem Fall von „gefördertem Mieterstrom“ oder „EEG-Mieterstrom“, um diesen von anderen Konzepten ohne Förderung zu unterscheiden. Die Höhe des Mieterstromzuschlags hängt von der Größe der Anlage sowie deren Inbetriebnahmezeitpunkt ab. Die nicht vor Ort verbrauchten Überschüsse aus der Mieterstromanlage können z. B. über das EEG vergütet werden (s. Kapitel „Einspeiseförderung über das EEG“).

Derzeitige Höhe des Mieterstromzuschlags nach § 48a EEG bis Januar 2026 (Quelle: Bundesnetzagentur):

| Installierte Leistung | ≤ 10 kW | ≤ 40 kW | ≤ 1 MW |

| Mieterstromzuschlag | 2,56 ct/kWh | 2,38 ct/kWh | 1,60 ct/kWh |

Damit der Mieterstromzuschlag in Anspruch genommen werden kann, müssen einige rechtliche Anforderungen erfüllt sein. Unten finden Sie eine vergleichende Übersicht der rechtlichen Anforderungen mit einem Mieterstromprojekt ohne Förderung.

Gesetzliche Anforderungen an Mieterstromprojekte mit und ohne EEG-Mieterstromförderung:

| Geförderter Mieterstrom | Sonstige Mieterstrommodelle | |

| Erzeugungsanlage | PV-Anlage | PV-Anlage, KWK-Anlage, BHKW, … |

| Versorgungsumfang | verpflichtende Vollversorgung | Teilversorgung theoretisch möglich |

| Preisgestaltung | Strompreisdeckel (max. 90% des Grundversorgertarifs im Netzgebiet) | Freie Preisgestaltung |

| Vertragsgestaltung | Anforderungen des § 42a EnWG, z. B. Vertragskopplungsverbot mit Mietvertrag und „Kündigungsautomatik“ bei Beenden des Mietverhältnisses | Freie Vertragsgestaltung im allgemeinen Rahmen des EnWG und des AGB-Rechts |

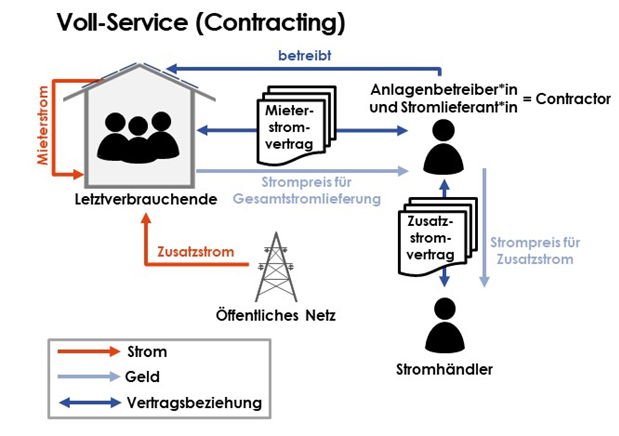

Eine grundlegende Voraussetzung für den geförderten Mieterstrom ist, dass der Mieterstromanbieter sowohl die Lieferung des PV-Stroms als auch die des Reststroms aus dem öffentlichen Netz übernimmt (Vollversorgung). Die Letztverbrauchenden haben deshalb nur einen Vertragspartner für die gesamte Stromlieferung. Bei der Kalkulation des Mieterstrompreises muss der Anbieter deshalb mit einpreisen, dass ein Teil des Stroms über das öffentliche Netz zugekauft werden muss. Dieser Anteil sollte möglichst gering ausfallen. Ein hoher Direktverbrauch tagsüber durch die Abnehmenden sowie die passende Größe der PV-Anlage im Verhältnis zum Stromverbrauch sind deshalb wesentliche Faktoren für die Wirtschaftlichkeit eines Mieterstromprojekts. Ohne Inanspruchnahme der Förderung sind bei Umsetzung eines entsprechenden Messkonzepts auch Modelle zur Teilversorgung der Abnehmenden denkbar, z. B. in Form der „gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung“ (siehe 3.5).

Allgemeine Informationen zum geförderten Mieterstrom sowie ein umfangreiches FAQ finden Sie auf der Webseite der Bundesnetzagentur.

Die DGS Landesverband Franken bietet auf Ihrer Webseite kostenpflichtige Muster für Mieterstromverträge und Stromlieferungen bei unterschiedlichen Konstellationen an.

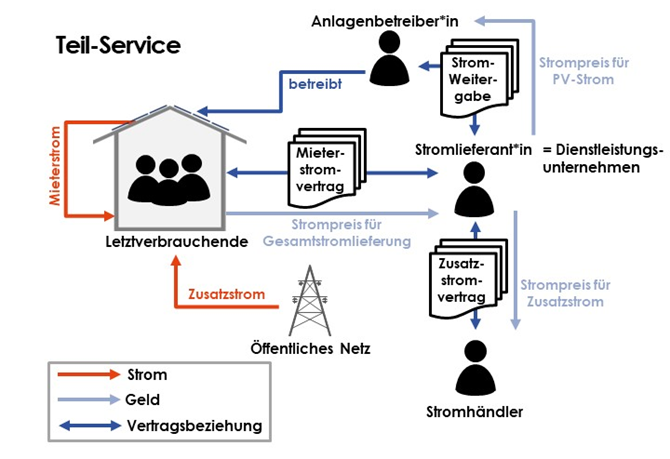

Der Mieterstromzuschlag kann auch dann vom Anlagenbetreiber in Anspruch genommen werden, wenn dieser nicht die Rolle des Energielieferanten an die Endverbrauchenden einnimmt. Man spricht in diesem Fall vom Lieferkettenmodell. Eine solche Konstellation kann beispielsweise vorliegen, wenn eine Kommune selbst eine Photovoltaik-Anlage betreibt, aber die Aufgaben der Verbrauchsabrechnung und Vertragsabschlüsse mit den Letztverbrauchenden an einen Dienstleister vergibt. Dieser übernimmt dann gegen Gebühr die energierechtlichen Pflichten des Energieversorgers und gibt die Einnahmen aus dem Stromverkauf weiter, während Mieterstromzuschlag und Einspeisevergütung direkt an die Kommune gezahlt werden. Achtung: Beim Lieferkettenmodell ist eine Stromsteuerbefreiung für den gelieferten Strom in vielen Fällen nicht mehr möglich (Quelle: Generalzolldirektion).

Stand: Januar 2026

Vertragsgestaltung und Abrechnung

Da bei der Direktlieferung Anlagenbetreiber und Abnehmer nicht identisch sind, sind zwischen diesen Parteien entsprechende Stromlieferverträge abzuschließen. Auch für die Anbieter von Mieterstrom gelten hinsichtlich der Vertragsgestaltung und Abrechnung die grundsätzlichen Anforderungen der §§ 40 ff. des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). Die „Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung“ (s. Kapitel 3.6) bildet hier in weiten Teilen eine Ausnahme und wird deshalb an dieser Stelle nicht näher betrachtet.

Wesentlich ist im Kontext des Vertragsabschlusses, dass dadurch das Recht der Letztverbrauchenden auf die freie Wahl ihres Energieversorgers nicht eingeschränkt werden darf. Der Mieterstromanbieter steht also grundsätzlich in Konkurrenz mit anderen Energieversorgungsunternehmen. Die gesetzlichen Anforderungen an die Vertragsinhalte finden sich in § 41 EnWG. Energielieferverträge mit Haushaltskunden dürfen zudem nur eine maximale Laufzeit zwei Jahren aufweisen (vgl. § 309 Nr. 9 BGB). Für die Belieferung von kommunalen oder gewerblichen Kunden besteht keine derartige Laufzeitbegrenzung, sodass hier auch die Möglichkeit längerfristiger Stromlieferverträge bzw. von Onsite-PPAs besteht. Längere Vertragslaufzeiten ermöglichen zwar eine höhere Absicherung, aber der Mieterstromanbieter trägt zugleich das Ausfall- und ggf. das Preisrisiko für den Netzstrom.

Gesonderte Anforderungen bestehen an Lieferverträge über Mieterstrom, für den der EEG-Mieterstromzuschlag in Anspruch genommen wird (s. Kapitel 3.3). Diese sind in § 42a EnWG zu finden. Im Unterschied zu nicht geförderten Mieterstromkonzepten darf beispielsweise der vertraglich vereinbarte Mieterstrompreis maximal 90% des Grundversorgertarifs betragen.

Ebenfalls im Energieliefervertrag geregelt werden müssen die Modalitäten der Abrechnung. Den gesetzlichen Rahmen für die Rechnungs- und Informationspflichten im Rahmen der Rechnungsstellung schaffen die §§ 40 ff. und § 42 EnWG. Da die Erstellung einer rechtskonformen Abrechnung inkl. Stromkennzeichnung mit einem gewissen Aufwand verbunden ist und einige Kenntnisse im Energierecht erfordert, bieten verschiedene Unternehmen automatisierte Software-Lösungen an, die aus den Messdaten der Verbrauchenden entsprechende Rechnungen erstellen. Theoretisch kann die Abrechnung auch vollständig an einen Dienstleister übertragen werden.

Bei der Ausarbeitung rechtskonformer Lieferverträge können verschiedene Mieterstromanbieter, Anwaltskanzleien und andere Organisationen durch Vertragsmuster und individuelle Beratung Hilfestellung leisten.

In der Kurzbroschüre „So klappt’s mit dem Stromliefervertrag“ finden Sie Hinweise und Ansprechpartner zur Vertragsgestaltung bei Stromlieferverträgen.

Die DGS Landesverband Franken bietet auf Ihrer Webseite kostenpflichtige Muster für Mieterstromverträge und Stromlieferungen bei unterschiedlichen Konstellationen an.

Bei Auswahl des Unterpunktes „Mieterstrom“ in der Dropdown-Liste „Produkt“ erhalten Sie eine tabellarische Marktübersicht für Mieterstromanbieter, die z. B. Messkonzepte und Abrechnungssoftware zur Verfügung stellen oder den vollständigen Betrieb von Mieterstromanlagen übernehmen können.

Stand: Mai 2025

Betriebskonzepte für Mieterstromprojekte

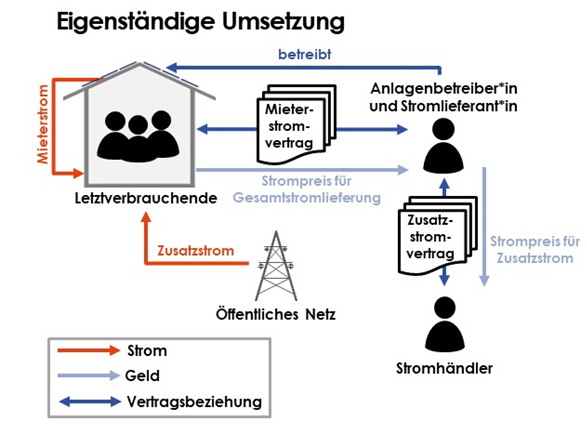

Bei der Umsetzung eines Mieterstromprojekts bestehen verschiedene Möglichkeiten, die Rollen und Aufgaben selbst zu übernehmen oder ganz bzw. teilweise an Dienstleister zu übertragen. Wenn der Betreiber einer Mieterstromanlage auch als Energielieferant auftritt, muss er den damit einhergehenden energiewirtschafltichen und rechtlichen Pflichten nachkommen. Ohne die Einbindung eines externen Unternehmens kann die höchste Wirtschaftlichkeit erzielt werden.

(Grafik: C.A.R.M.E.N. e.V. nach BNetzA)

Möglich ist auch, dass Teilaufgaben eines Mieterstromprojekts an einen externen Dienstleister ausgelagert werden. Das kann zum Beispiel ein kommerzieller Mieterstromanbieter oder ein Stadtwerk sein, das die Vertragsabschlüsse, die Erstellung der Stromlieferabrechnungen und die Behördenmeldungen übernimmt. So kann umgangen werden, dass entsprechende Kompetenzen im Bereich der Stromlieferung aufgebaut werden müssen. Der Betreiber der Mieterstrom-Photovoltaikanlage hat in diesem Fall weiterhin das Anrecht auf den EEG-Mieterstromzuschlag, solange die anderen Voraussetzungen eingehalten werden (Lieferkettenmodell, s. o.). Durch die Gebühren des Dienstleisters sinkt die Wirtschaftlichkeit.

(Grafik: C.A.R.M.E.N. e.V. nach BNetzA)

Werden sowohl die Finanzierung, die Errichtung und der Betrieb der PV-Anlage als auch die Aufgaben des Mieterstromanbieters an ein externes Unternehmen ausgelagert, spricht man vom Mieterstrom-Contracting. Durch entsprechende Gestattungsverträge wird die Dachfläche an das Contracting-Unternehmen für eine gewisse Laufzeit vermietet. Der Gebäudeeigentümer lagert sämtliche organisatorischen Aufgaben an den Contractor aus und trägt dadurch selbst kein finanzielles Risiko. Er profitiert lediglich von der Dachpacht und, sofern dieser Abnehmer des Mieterstroms ist, von einem günstigeren Strombezug. Die Zusammenarbeit mit einem Contracting-Unternehmen bietet für finanzschwache Kommunen die Möglichkeit, zumindest in gewissem Umfang die Stromkosten zu senken, ohne selbst in eine Anlage investieren zu müssen.

(Grafik: C.A.R.M.E.N. e.V. nach BNetzA)

Der DGS Landesverband Franken stellt in dieser Broschüre die verschiedenen Betriebsmodelle und Messkonzepte im Hinblick auf die von der DGS angebotenen Musterverträge für Mieterstrom vor.

Dieser Leitfaden des Solarclusters Baden-Württemberg bietet einen umfangreichen Überblick und zahlreiche Praxishinweise für verschiedene Betreibermodelle und Messkonzepte bei PV-Anlagen in Mehrparteienhäusern.

Bei Auswahl des Unterpunktes „Mieterstrom“ in der Dropdown-Liste „Produkt“ erhalten Sie eine Marktübersicht für Mieterstromanbieter, die z. B. Messkonzepte und Abrechnungssoftware zur Verfügung stellen oder den vollständigen Betrieb von Mieterstromanlagen übernehmen können.

Eine Alternative zur Mieterstromlieferung kann mitunter die Errichtung und der Betrieb einer Photovoltaik-Anlage zur Allgemeinstrom- und Wärmeversorgung darstellen (z. B. bei Betrieb einer Wärmepumpe). Die Abrechnung erfolgt dann über die Nebenkostenabrechnung der Mietenden, in der die Stromlieferung in Anlehnung an den regulären Netzstrompreis angesetzt wird.

Stand: Januar 2026

Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung

Als weitere Form der Direktstromlieferung neben den bereits vorgestellten Mieterstrom-Modellen kann die „Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung“ betrachtet werden. Dieses Mitte 2024 im Rahmen des “Solarpakets” eingeführte Konzept schafft den Rechtsrahmen für die Stromlieferung aus einer „Gebäudestromanlage“ an Letztverbrauchende innerhalb desselben Gebäudes, bei dem der Anbieter weitestgehend von Lieferantenpflichten für regulären Mieterstrom befreit ist. Dadurch ergeben sich einige Unterschiede im Vergleich zu anderen Mieterstromkonzepten:

- Umfang der Stromlieferung: Der Gebäudestromanbieter ist nicht dazu verpflichtet, die Vollversorgung der Abnehmenden sicherzustellen. Es ist deshalb erforderlich, dass diese zusätzlich einen Stromliefervertrag mit einem öffentlichen Energieversorger ihrer Wahl abschließen, um den Netzstrombezug zu decken.

- Vertragliche Grundlage: Der Abschluss von Energielieferverträgen wie bei Mieterstrom ist nicht notwendig. An diese Stelle tritt ein sogenannter „Gebäudestromnutzungsvertrag“, in dem der Aufteilungsschlüssel sowie das Entgelt für den Strom festgelegt sind. Eine Kopplung des Gebäudestromnutzungsvertrags an den Mietvertrag ist möglich.

- Zuweisung des Stroms: Der innerhalb des Gebäudes verbrauchte PV-Strom wird anteilig auf die Verbrauchenden umgelegt. Dies geschieht anhand eines im Gebäudestromnutzungsvertrags festgelegten Aufteilungsschlüssels.

- Abrechnung: Der Betreiber der Mieterstromanlage erstellt eine vereinfachte Abrechnung, die von den Informations- und Transparenzpflichten sowie von der Stromkennzeichnung weitestgehend befreit ist.

- Förderung: Die Inanspruchnahme des Mieterstromzuschlags ist bei der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung nicht möglich.

Eine Grundvoraussetzung für die Zuweisung des verbrauchten Solarstroms auf die Verbrauchenden ist eine durchgängige ¼-Stunden-Messung des Strombezugs. Anhand des Aufteilungsschlüssels im Gebäudestromnutzungsvertrag können so für jedes ¼-Stunden-Intervall die bezogenen Solarstrom- und Netzstrom-Mengen rechnerisch voneinander unterschieden werden. Der Einsatz der Messsysteme und der entsprechenden Verrechnung der Erzeugungs- und Verbrauchswerte erfordert eine enge Abstimmung mit dem zuständigen Messstellenbetreiber.

Die gesetzliche Grundlage für die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung findet sich im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG).

Umfangreicher Anwenderleitfaden mit Mustervertrag zur Stromlieferung aus einer Gebäudestromanlage vom Bundesverband Solarwirtschaft.

Funktionsweise des “statischen” und “dynamischen” Aufteilungsschlüssels auf der Website von Bayernwerk Netz.

Stand: Januar 2026

“Eigenverbrauch” über das öffentliche Netz – Das Bilanzkreismodell

Rechtliche Rahmenbedingungen

Im Kontext der Energieversorgung kommunaler Liegenschaften besteht häufig die Überlegung, den Überschussstrom aus PV-Anlagen andernorts selbst zu verbrauchen. Mit einem solchen Ansatz könnte beispielsweise der überschüssige Strom aus den eigenen Erzeugungsanlagen verschiedene kommunale Liegenschaften wie Rathaus Schule, Bauhof etc. versorgen, ohne dass jedes einzelne Gebäude mit einer separaten Erzeugungsanlage ausgestattet werden müsste. Gerade für solche Gebäude, wo der Eigenverbrauch gering ist oder die Dachflächen nicht für die Installation einer Photovoltaikanlage geeignet sind, könnte so die Eigenversorgung aus erneuerbarem Strom erheblich gesteigert werden. Bei Überlegungen zur Eigenbelieferung über das öffentliche Netz werden jedoch meist die administrativen und regulatorischen Anforderungen unterschätzt. In der Praxis lassen sich solche Konzepte nur mit einem gewissen Aufwand umsetzen. Dennoch gibt es erste Beispiele von Landkreisen in Deutschland, die genau dies in Zusammenarbeit mit Dienstleistern umsetzen (siehe 4.2 „Projektbeispiele“).

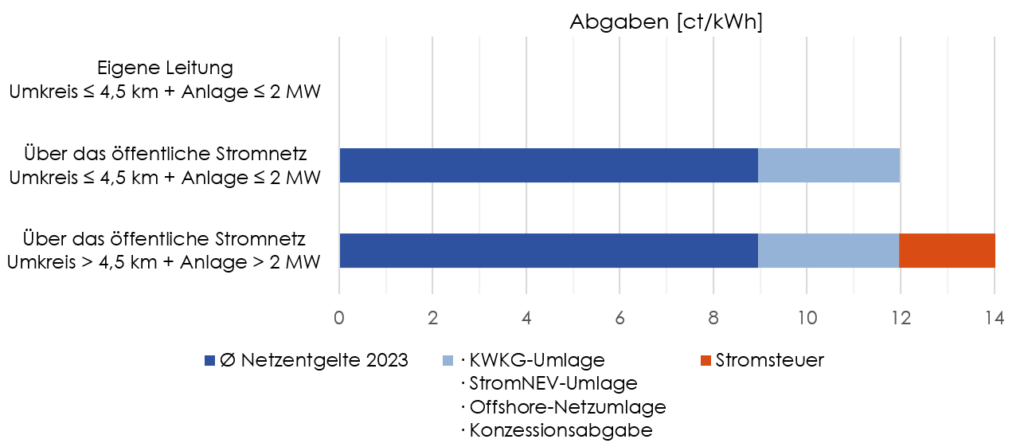

Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass diese Form der bilanziellen Eigenbelieferung die Nutzung des öffentlichen Netzes voraussetzt, da ansonsten zu jedem Abnehmer eine Direktleitung verlegt werden müsste. Die Eigenversorgung beim Bilanzkreismodell ist damit rein bilanzieller Natur. Damit fallen wie beim regulären Bezug von Netzstrom netzbezogene Abgaben und Umlagen in vollem Umfang an. Hinzu kommen die Kosten für Abrechnungsdienstleistungen. Bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung muss also berücksichtigt werden, dass die Stromgestehungskosten nicht 1:1 an die Abnehmer weitergegeben werden können, auch wenn diese ebenfalls in kommunaler Hand sind.

Hinzu kommt die Stromsteuer in Höhe von 2,05 Cent/kWh. Eine Befreiung von der Stromsteuer kann jedoch erwirkt werden, wenn Erneuerbare-Energien-Anlagen mit einer Leistung bis zu 2 MW Letztverbraucher in räumlichen Zusammenhang mit der Anlage bzw. in einem Radius von 4,5 km um diese versorgen (vgl. § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG i.V.m. § 12b StromStV). Für Anlagen mit mehr als 1 MW Nennleistung muss die Stromsteuerbefreiung zusätzlich zur Anzeige der Versorgertätigkeit beim Hauptzollamt beantragt werden, während beides für kleinere Anlagen im Regelfall nicht erforderlich ist. Die Stromsteuerbefreiung macht bei Erteilung dieser eine jährliche Stromsteueranmeldung erforderlich. Im Rahmen eines größeren Bilanzkreises, z. B. auf Landkreisebene, kann eine Stromsteuerbefreiung aufgrund der erforderlichen räumlichen Nähe jedoch schwierig zu erwirken sein und muss deshalb in der Planung berücksichtigt werden. Ein möglicher Ansatz kann die Bildung von Clustern sein.

Weiterführende Informationen zu den Meldepflichten sowie die Formulare zur Stromsteuerbefreiung (Nr. 1421/1422) bzw. der Stromsteuererklärung (Nr. 1400) stellt der Zoll zur Verfügung.

Damit die gleichzeitig aus den Erzeugungsanlagen eingespeiste Strommenge und die andernorts von den Liegenschafften entnommene Strommenge miteinander verrechnet werden können, müssen die entsprechenden Erzeuger und Abnehmer einem eigenen Bilanzkreis zugeordnet werden. Ein Bilanzkreis stellt ein virtuelles Energiemengenkonto dar, in dem die von den Verbrauchern entnommene sowie die von den Erzeugern eingespeiste Energiemenge innerhalb von Viertelstunden-Intervallen gegenübergestellt wird. Fehlende Strommengen müssen von der Börse zugekauft werden, während Überschüsse vermarktet werden, sodass ein Ausgleich der Energiemengen in jedem Zeitintervall angestrebt wird. Die Bewirtschaftung eines eigenen Bilanzkreises setzt Expertise im Bilanzkreismanagement und im Energiehandel voraus und kann deshalb nur in Zusammenarbeit mit einem entsprechenden Partner gelingen, z. B. einem Stadtwerk oder einem anderen Energieversorger. Diese verrechnen die eingespeisten Strommengen mit dem Verbrauch und schreiben der Kommune oder dem Landkreis den bilanziellen Eigenverbrauch in ihrer Abrechnung gut.

Eine ökonomische Perspektive bietet sich für das Bilanzkreismodell erst dann, wenn die Stromgestehungskosten der Anlage zuzüglich der Netzdurchleitungs- und Dienstleistergebühren unterhalb der Preise für aus dem öffentlichen Netz bezogenen Strom liegen. Je nach den individuellen Kosten bietet ein eigener Bilanzkreis erst bei einer entsprechenden Anzahl an Erzeugungseinheiten und Abnehmern einen wirtschaftlichen Vorteil.

Eine umfangreiche Zusammenstellung von Informationen, Umsetzungshinweisen und Praxistipps zum Thema Bilanzkreismodell sowie die Aufzeichnung der Online-Veranstaltung „Durch Strombilanzkreismodell Mehrkosten in Kommunen senken“ finden Sie auf der Webseite der Landesenergie- und Klimaschutzagentur Mecklenburg-Vorpommern (LEKA MV).

Projektbeispiele

Wie ein Bilanzkreismodell in der Praxis umgesetzt werden kann, zeigte der Main-Taunus-Kreis in Hessen. Zusammen mit dem Energieversorger Süwag Energie AG erarbeitete der Kreis unter Leitung des Klimaschutzmanagements und des Energiemanagements im Hochbau- und Liegenschaftsamt ein Konzept, mit dem die kreiseigenen Liegenschaften bilanziell mit Strom versorgt werden können. Dieser stammt aus 25 Photovoltaikanlagen und neun Blockheizkraftwerken, die der Kreis an seinen Schulen betreibt (Stand: 2019). Das entwickelte Abrechnungskonzept wurde 2018 erstmals angewandt.

Auf der Webseite des Deutschen Städte- und Gemeindebundes finden Sie eine Vorstellung des Strombilanzkreismodells im Main-Taunus-Kreis.

Die Vortragsunterlagen des Klimaschutzmanagers im Main-Taunus-Kreis bei der Veranstaltung „Durch Strombilanzkreismodell Mehrkosten in Kommunen senken“ sind neben einer Aufzeichnung der Vorträge auf der Webseite der Landesenergie- und Klimaschutzagentur Mecklenburg-Vorpommern abrufbar.

Aufbauend auf den Erfahrungen des Main-Taunus-Kreises planen verschiedene Kommunen und Landkreise die Etablierung eines ähnlichen Abrechnungsmodells. So erarbeitet derzeit der Landkreis Rostock als erste Modellregion in Mecklenburg-Vorpommern die Umsetzung eins Strombilanzkreises.

In diesem Beitrag in „Der Neue Kämmerer“ wird das Strombilanzkreismodell im Landkreis Rostock vorgestellt.

In Rheinland-Pfalz wird das Bilanzkreismodell in der Stadt Alzey sowie dem Rhein-Hunsrück-Kreis umgesetzt.

In weiteren Städten und Landkreisen wird derzeit die Einführung diskutiert oder vorbereitet bzw. wurde bereits umgesetzt (z. B. die Stadt Neuss, die Stadt Bad Doberan (MV) oder die VG Kleinheubach (BY)).

Stand: Mai 2025