Die Suche nach umweltfreundlichen und nachhaltigen Lösungen zur Wärmeversorgung gewinnt in Deutschland zunehmend an Bedeutung. Flusswasserwärmepumpen, die thermische Energie aus dem Wasser von Fließgewässern nutzen, bieten hierbei eine vielversprechende Lösung. Diese nutzen die thermische Energie aus Fließgewässern wie Donau, Main, Isar, Inn, Salzach, Naab, Wörnitz, Rodach, Itz und Fränkische Saale, um nachhaltige Wärme für Gebäude und Quartiere bereitzustellen.

Potenzial der Flusswärmepumpen in Bayern

Eine aktuelle Studie der Forschungsstelle für Energiewirtschaft (FfE) aus dem Jahr 2024 hat das theoretische Potenzial von Flusswasserwärmepumpen in Bayern untersucht und zeigt, dass viele Flüsse im Freistaat über ausreichend konstante Wärmeenergie verfügen, um einen signifikanten Beitrag zur lokalen Wärmeversorgung zu leisten. Das theoretische Potenzial liegt, laut der Analyse, zwischen 60 und 340 TWh jährlich, was ausreicht, um sämtliche Wohn- und Gewerbeimmobilien im Freistaat nachhaltig zu beheizen. Es wird geschätzt, dass etwa 20 Prozent der bayerischen Kommunen das ganze Jahr über mit Umweltwärme versorgt werden könnten. Ob ein Flusswasserwärmeprojekt technisch und wirtschaftlich umsetzbar ist, hängt dabei unter anderem von den örtlichen Voraussetzungen im Uferbereich, der winterlichen Abkühlung des Gewässers und der Wärmeabnahmedichte ab.

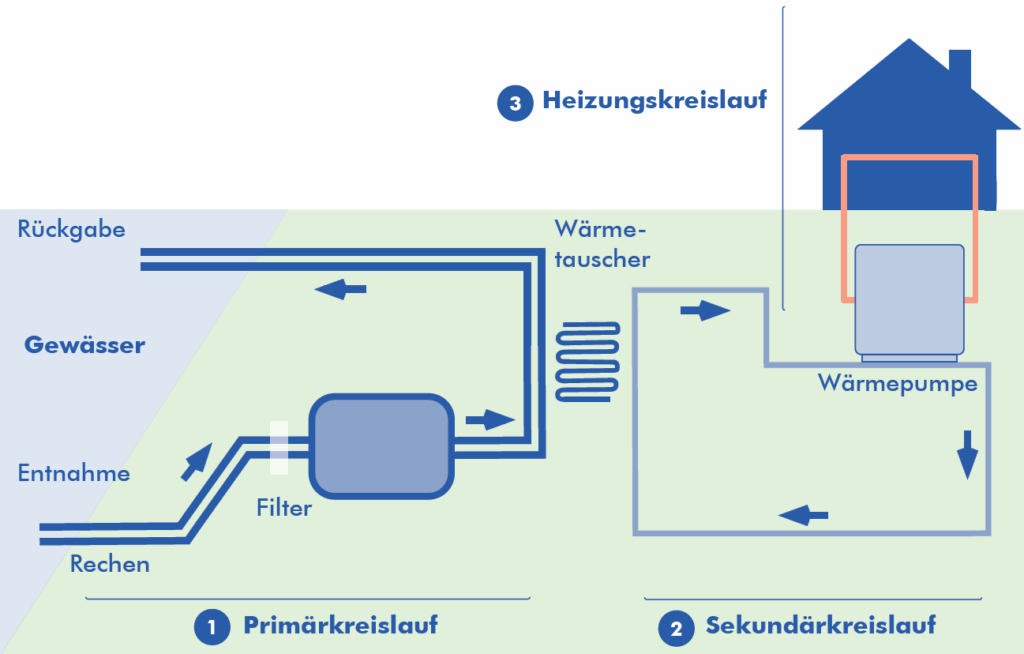

Funktionsweise einer Flusswasserwärmepumpe

Eine Flusswasserwärmepumpe nutzt die im Flusswasser enthaltene Umgebungswärme, um Wärme für ein Wärmenetz bereitzustellen. Dazu wird ein kleiner Teil des Wassers aus dem Fluss geleitet, gefiltert und in ein Heizhaus am Flussufer gepumpt. Dort wird es durch einen Wärmetauscher geleitet, der die Wärme an den Kältemittelkreislauf einer Großwärmepumpe abgibt. Je nach Jahreszeit hat das Flusswasser eine Temperatur zwischen 3 und 25 °C. Durch das Komprimieren des Kältemittels im Wärmepumpenkreislauf kann das Temperaturniveau schließlich auf bis zu 95 °C angehoben werden. Die gewonnene Wärme wird dann an das Wärmenetz abgegeben, das das Heizwasser an die angeschlossenen Gebäude verteilt. Das Flusswasser wird nach der Wärmeentnahme unbehandelt zurück in den Fluss geleitet. Das System nutzt Sensoren und Regeltechnik, etwa um Fördermengen anzupassen, die Temperatur zu steuern und die optimale Betriebsweise zu gewährleisten.

Ökologische Aspekte und Umweltschutz

Die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, wie die Begrenzung der Abkühlung auf maximal 3 K (in Forellenregionen nicht mehr als 1,5 K), stellt sicher, dass die Wasserqualität und die aquatische Tier- und Pflanzenwelt geschützt bleiben. In Bayern darf die Gewässertemperatur dadurch auf minimal 3 °C sinken. In vielen Fällen liegt die Abkühlung durch den Einsatz von Flusswärmepumpen in einem kaum messbaren Ausmaß (z. B. 0,0006 K in Rosenheim). Aus gewässerökologischer Sicht ist eine moderate Abkühlung eines Fließgewässers angesichts der jährlich ansteigenden Gewässertemperaturen durch die Erderwärmung sogar positiv zu betrachten.

Neben der Wassertemperatur wird als Teil des Genehmigungsprozesses zudem die Wasserentnahmemenge und Vorschriften zum Kältemitteleinsatz betrachtet. Nach Wasserhaushaltsgesetz ist grundsätzlich eine vollständige Nutzung des zur Verfügung stehenden Wassers möglich, wie es bspw. bei Wasserkraftanlagen der Fall ist. In der Regel genügen für eine Direktentnahme 10 – 20 % des Gesamtdurchflusses, bei großen Fließgewässern auch deutlich weniger. Als Kältemittel kommen in der Regel CO2 oder Ammoniak in Frage. Während CO2 mit Blick auf den Gewässerschutz als unbedenklich eingestuft wird, gilt es beim Einsatz von Ammoniak ein zusätzliches Sicherheitskonzept, bspw. mit einem zwischengeschalteten Wärmetauscher oder einer automatischen Schnellabschaltung, vorzusehen.

Auch das Bauen des Entnahme- und Rückführsystems sowie das Errichten eines Heizhauses bildet einen Eingriff in das Flussufer. Deshalb sollten in jedem Fall Standorte mit bereits bestehenden Flussbauwerken, wie bspw. Wasserkraftanlagen, Staustufen und Bauwerke für Kühlwasserentnahme für die Nutzung einer Flusswärmepumpe bevorzugt werden.

Praxisbeispiele und aktuelle Projekte

In Deutschland sind bereits mehrere Flusswasserwärmepumpenprojekte erfolgreich umgesetzt worden. Neben sogenannten iKWK-Anlagen im kleineren Leistungsbereich 2022 in Rosenheim (3 x 1,5 MW), 2023 in Berlin (2 x 3,5 MW) und 2022 in Lemgo (1 MW) wurden im Oktober 2023 in Mannheim und im April 2024 in Stuttgart Flusswasserwärmepumpen mit 20,5 MW bzw. 24 MW in Betrieb genommen. Je nach Mindestflusstemperatur und Betriebsweise werden diese mit ca. 2.000 bis 7.000 Betriebsstunden pro Jahr eingesetzt. Weitere Projekte sind derzeit u.a. in Heidelberg, Hannover, Bamberg und Münster in Planung. Die Nutzung von Oberflächengewässer zur Wärmegewinnung ist grundsätzlich nicht neu, so werden beispielsweise in Zürich bereits seit 2003 ganze Stadtteile mit Seewasser beheizt.

Bei geeigneten Standortbedingungen können Flusswasserwärmepumpen einen bedeutenden Beitrag zur klimafreundlichen Wärmeversorgung in Bayern und Deutschland leisten. Sie nutzen die natürliche Wärme der Flüsse und tragen dazu bei, die Wärmewende aktiv voranzutreiben. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und in Anbindung an bestehende wasserbauliche Anlagen können Flusswärmepumpen dazu beitragen, der zunehmenden Erwärmung in den Fließgewässern entgegenzuwirken.

Sie möchten bei dem Thema Umweltwärme auf dem Laufenden bleiben? Auf unserer Übersichtsseite zum Thema Umweltwärme finden Sie aktuelle Informationen und Veranstaltungshinweise rund um das Thema Wärmepumpe.

Weiterführende Informationen

Themenseite des Energie-Atlas-Bayern (2025): https://www.energieatlas.bayern.de/waerme/gewaesserthermie

Leitfaden des Borderstep Instituts (2025): https://www.borderstep.de/publikation/seidel-c-ostermann-l-clausen-j-2025-eine-einfuehrung-in-die-waermegewinnung-aus-flusswasser-berlin-borderstep-institut/

Betreiberhinweise des LfU Bayern (2025): https://www.lfu.bayern.de/publikationen/get_pdf.htm?art_nr=lfu_was_00364

Potenzialstudie des FFE (2024): https://www.ffe.de/projekte/waermepumpen-an-fliessgewaessern-analyse-des-theoretischen-potenzials-in-bayern/