Dieser Artikel gliedert sich in zwei Teile. Vorausgegangen ist der Erste, welcher das Thema Wertverlust beleuchtete. In diesem zweiten Teil werden die Themen Betriebs- und Fixkosten behandelt und ein Fazit gezogen.

Hier gelangen Sie zu dem vorausgegangenem ersten Teil.

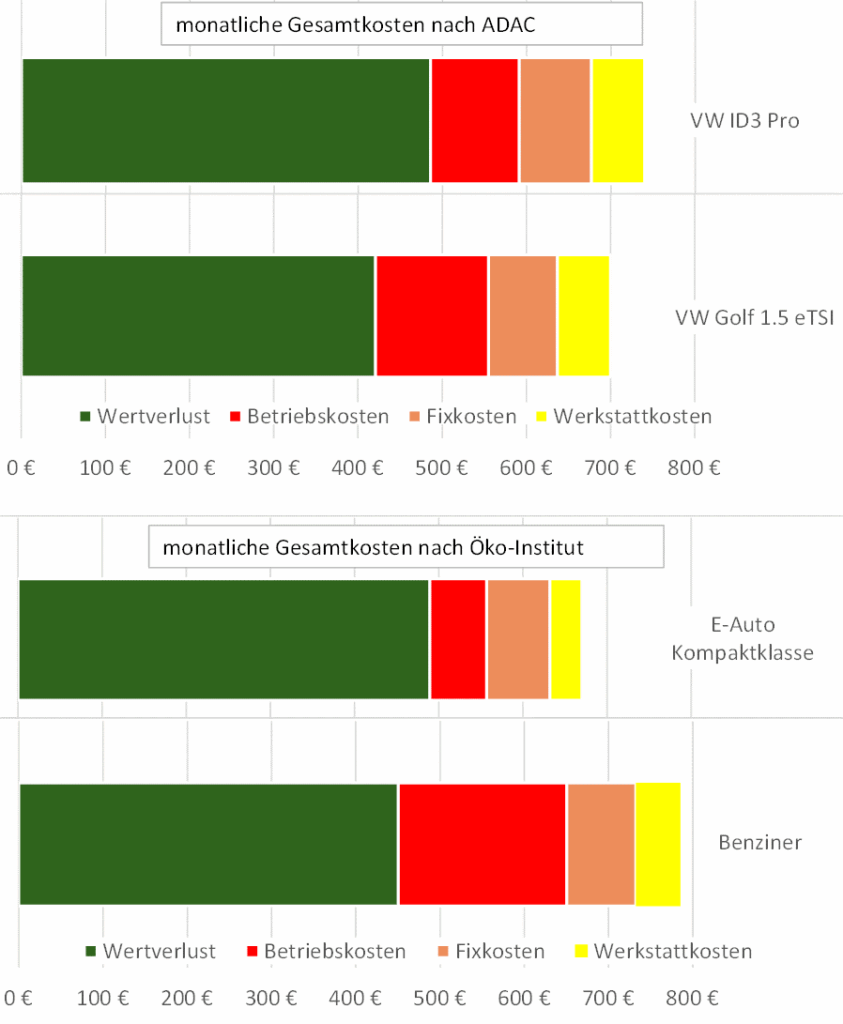

Zusätzlich zu dem bisher betrachteten Wertverlust spielen die Betriebs- und Fixkosten eine wichtige Rolle bei den laufenden Kosten eines Autos. Als Referenzautos werden dieselben Modelle wie in Teil eins betrachtet.

Betriebskosten

Die Betriebskosten ergeben sich hauptsächlich aus den Kosten für Kraftstoff beziehungsweise Strom. Zusätzliche Kosten könnten sich hier durch die Berücksichtigung der Kosten für die Fahrzeugreinigung ergeben (siehe ADAC) oder auch für Verbrauchsstoffe wie z.B. Scheibenwaschmittel, wenngleich hier nicht zwischen den verschiedenen Antriebsarten unterschieden werden muss. Einen großen Einfluss haben die angenommenen Energie -und Kraftstoffverbräuche und die damit einhergehenden Kosten für diese.

Betriebskosten nach ADAC

Das Rechenverfahren des ADAC richtet sich nach den Verbrauchswerten nach WLTP-Zyklus. Dieses Testverfahren ist seit 2017 in der EU eingeführt. Die Verbrauchswerte finden sich in den Fahrzeugspezifikationen wieder. Für die angesprochene Fahrzeugreinigung beträgt der Aufschlag 20 € pro Monat.

- Das E-Auto VW ID.3 Pro benötigt 15,5 kWh elektrische Energie auf 100 km. Die Stromkosten belaufen sich auf 0,44 €/kWh. Die Betriebskosten betragen 106 €/Monat.

- Der VW Golf 1.5 eTSI-Automatik benötigt nach WLTP 5,10 l Benzin pro 100 km. Der Kraftstoff kostet 1,79 €/l. In der Summe ergibt dies 134 €/Monat.

Betriebskosten nach Öko-Institut

Die Realverbräuche sind stark vom Fahrprofil aber auch von der Fahrweise abhängig. Das Öko-Institut rechnet mit Verbräuchen deutlich über dem Wert des WLTP-Prüfverfahren.

- Das E-Auto benötigt 18,03 kWh elektrische Energie auf 100 km. Die Stromkosten belaufen sich auf 0,3 €/kWh. Daraus errechnen sich Stromkosten von 68 €/Monat.

- Das Kompaktauto benötigt 8,46 l Benzin auf 100 km. Bei Benzinkosten von 1,89 € /l betragen die Kraftstoffkosten 200 €/Monat.

Diskussion der Betriebskosten

Die Energie und Kraftstoffverbräuche nach Öko-Institut bilden den tatsächlichen Verbrauchswert realistischer ab. Genauer betrachtet werden sollten die spezifischen Stromkosten. Zuhause an der Wallbox kann ein E-Auto unter Umständen bei der Nutzung von PV-Strom mit unter 0,2 €/kWh laden. In den meisten Fällen wird das Fahrzeug privat am Eigenheim, in der Tiefgarage oder am Firmenparkplatz geladen. So sind unter angenommen Stromkosten von etwa 0,3 bis 0,4 €/kWh die Betriebskosten eines E-Auto immer niedriger. Hier liegt also ein entscheidender Kostenvorteil des Elektroautos.

Höher sind die Stromkosten allerdings für das öffentliche Laden. Hier kann das Laden – vor allem das DC-Schnellladen – bis zu 0,8 €/kWh kosten. Dann sind die Betriebskosten auf dem Niveau eines Benzin-Antriebs. Bei häufigem Schnellladen sollte deshalb nach einem günstigen Anbieter Ausschau gehalten werden.

Fixkosten und Werkstattkosten

Die Fixkosten beinhalten die Kosten für die KFZ-Steuer und die Versicherung des Fahrzeuges. Bei annähernd vergleichbaren Versicherungsklassen sind die Monatsbeiträge der Antriebsvarianten etwa vergleichbar. Da Elektroautos für 10 Jahre von der KFZ-Steuer befreit sind, hat hier der E-Antrieb einen klaren Vorteil. Unklar ist, weshalb der ADAC nachfolgend für das E-Auto höhere monatliche Kosten ausweist:

- Fixkosten nach ADAC, E-Auto: 86 €/Monat

- Fixkosten nach ADAC, Benziner: 82 €/Monat

- Fixkosten nach Öko-Institut, E-Auto: 75 €/Monat

- Fixkosten nach Öko-Institut, Benziner: 75 €/Monat

Die Werkstattkosten umfassen Kosten für die Inspektion sowie Reparaturkosten außerhalb der Garantie. Nachweislich sind die Inspektionskosten für E-Autos geringer, da keine Kosten für Öl- und Filterwechsel am Motor anfallen. Auch die Werkstattkosten für die Instandsetzung von Bremsen werden beim E-Antrieb geringer ausfallen. Bei Vorteilen ist auch im Antriebsstrang mit E-Motor zu rechnen, da eine Fahrkupplung, ein Schaltgetriebe oder z. B. eine Steuerkette nicht vorhanden sind.

Der E-Antrieb kann jedoch auch in der Peripherie, wie etwa am Ladesystem oder an der Motorsteuerung, Kosten verursachen, die zwar selten, dann jedoch hoch ausfallen können. Insgesamt ist bei den Werkstattkosten von einem Vorteil für den E-Antrieb auszugehen.

- Werkstattkosten nach ADAC, E-Auto: 63 €/Monat

- Werkstattkosten nach ADAC, Benziner: 63 €/Monat

- Werkstattkosten nach Öko-Institut, E-Auto: 38 €/Monat

- Werkstattkosten nach Öko-Institut, Benziner 53 €/Monat

Fazit

Bei Neuwägen ist in den ersten 5 Jahren der Wertverlust der dominante Kostenpunkt. Der Vergleich vom E-Antrieb zum Benziner bei Autos der Kompaktklasse im Jahr 2025 zeigt, dass der höhere Anschaffungspreis für den E-Antrieb den monatlichen Wertverlust ansteigen lässt. Ein Vergleich mit den privaten monatlichen Leasingkosten zeigt jedoch auch, dass sich hier bereits annähernd ein Gleichstand bei den monatlichen Raten einstellt. Dies ist ein Indiz dafür, dass sich die monatlichen Wertverluste der Antriebsvarianten weiter annähern.

Anders sieht es bei den Betriebskosten aus. Hier stellt sich ein klarer Kostenvorteil für den E-Antrieb ein, vor allem wenn zuhause geladen werden kann. Wird noch dazu zu einem großen Teil mit Solarstrom vom eigenen Dach geladen, können sich hier die Betriebskosten im Vergleich zum Benziner halbieren.

Die Werkstattkosten weisen geringere Beträge für den E-Antrieb aus, da viele Wartungen, wie Öl- und Filterwechsel wegfallen und verschleißanfällige Bauteile an Motor und Getriebe nicht vorhanden sind. Die Versicherungsbeiträge sind auf ähnlichem Niveau, Elektroautos sind in den ersten Jahren von der KFZ-Steuer befreit.

Es ist zu erwarten, dass sich in Zukunft die Kostenvorteile für den E-Antrieb weiter vergrößern werden, denn die Anschaffungskosten liegen mittlerweile fast auf Benziner-Niveau.

Pingback: Kostenvergleich E-Auto vs. Benziner - Teil 1 - C.A.R.M.E.N. e.V.