Mit der Installation von Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) auf öffentlichen Liegenschaften können Kommunen Erneuerbare Energien direkt nutzen und aktiv an der Energiewende teilhaben. Die Basis für eine erfolgreiche Umsetzung eines Projekts in Ihrer Kommune ist eine gute Planung. Um sich vorab eine Übersicht über Möglichkeiten und Bedingungen zu verschaffen, bietet sich eine unabhängige Beratung an. Hierbei lassen sich gleich zu Beginn des Planungsprozesses viele entscheidende Punkte zu einem frühen Zeitpunkt klären. Unterstützung finden Sie hierfür direkt bei den Expertinnen und Experten von C.A.R.M.E.N. e.V. oder anderen unabhängigen Stellen wie regionalen Energieagenturen.

In der nachfolgenden Übersicht können Sie mehr zu den Potenzialen und Montagemöglichkeiten von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden erfahren. Durch Klicken auf die Plus-Zeichen blenden Sie die jeweiligen Inhalte ein.

Potenzial für Photovoltaik in Kommunen

Solare Erträge

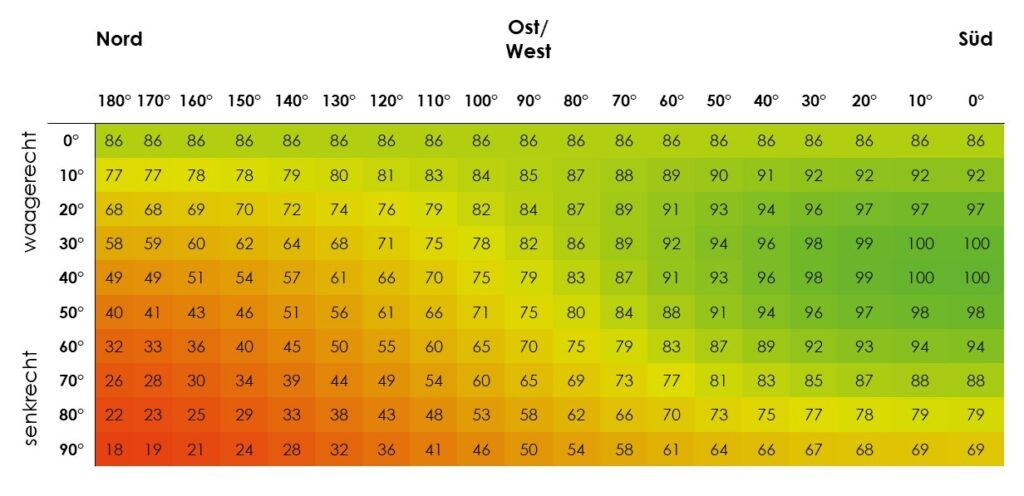

Die Ertragsfähigkeit einer Photovoltaikanlage ergibt sich vor allem aus dem Anlagenstandort (d.h. der Höhe der Globalstrahlung vor Ort), der Ausrichtung und Neigung der Module sowie möglicher Verschattungen.

Die Auswirkung der Modulausrichtung auf den Ertrag lassen sich in folgenden Grafiken ablesen:

(Grafik: C.A.R.M.E.N. e.V.)

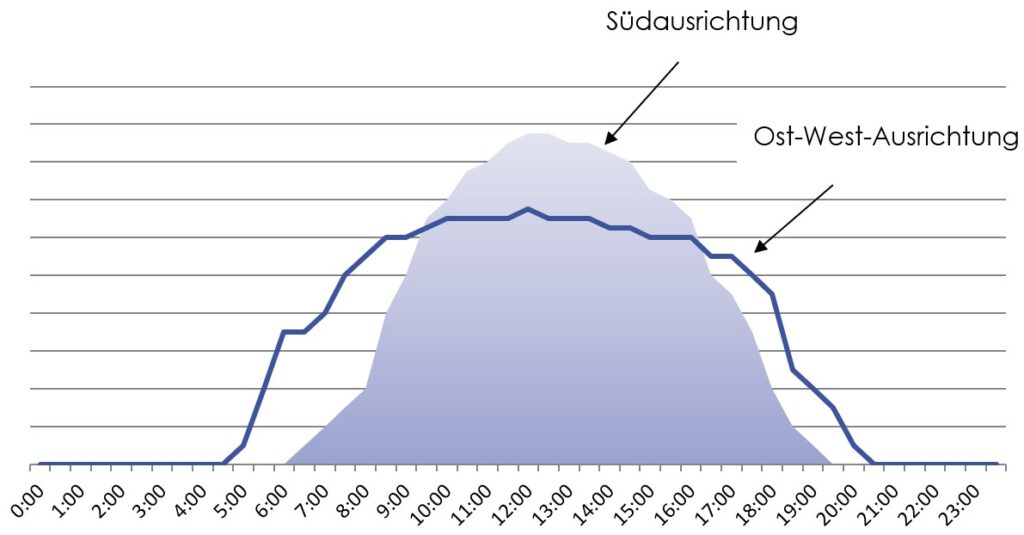

Wie in der Grafik zu sehen ist, erzielt man die höchsten Jahreserträge mit einer ca. 30 ° geneigten und nach Süden ausgerichteten PV-Anlage. Dass jedoch auch eine abweichende Ausrichtung, vor allem ein nach Ost-West ausgerichtetes Dach, Vorteile bietet zeigt die nachfolgende Darstellung der Erzeugungskurven im Tagesverlauf:

(Grafik: C.A.R.M.E.N. e.V.)

Vor allem in den Randzeiten (am frühen Vormittag und am späten Nachmittag) kann man bei einer Eigenverbrauchsnutzung von den höheren Erträgen einer nach Osten und Westen ausgerichteten Anlage profitieren und somit den externen Strombezug verringern.

Bei geringer Neigung kann man auch nach Norden ausgerichtete Flächen mit Modulen belegen und noch relevante Erträge erzielen.

Für höhere Erträge im Winter (vorteilhaft insbesondere bei Kombination mit Wärmepumpe) bieten sich hingegen nach Süden orientierte Modulausrichtungen mit großem Neigungswinkel an, da die tieferstehende Sonne die Module in einem besseren Winkel anstrahlt und auftreffender Schnee besser abrutschen kann.

Eine Übersicht über die Dachflächenpotenziale in Ihrer Kommune und den dazugehörigen Ausbaustand finden Sie im Energie-Atlas Bayern unter „Solarenergie – Potenzial auf Dachflächen“

Stand: September 2024

Flächenbedarf und Ausbaustand

Im Zuge technischer Weiterentwicklungen hat sich die Effizienz von PV-Modulen über die Jahre stetig erhöht. Brauchte man vor 20 Jahren noch 10 m² pro 1 kWp installierter Leistung so reichen mittlerweile schon weniger als 5 m² Modulfläche aus, um eine Leistung von 1 kWp zu installieren und damit einen Jahresertrag je nach Montageort von ca. 800 – 1.200 kWh zu erzielen.

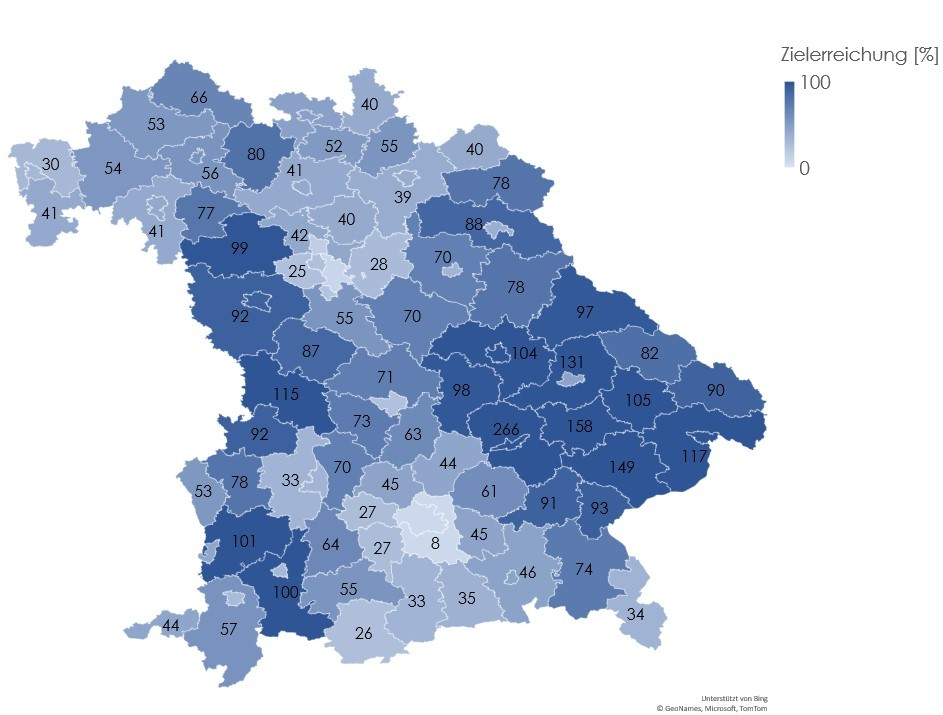

Um den für Dachanlagen prognostizierten Anteil am nötigen Photovoltaik-Zubau bis zum Jahr 2040 zu erreichen, liegt die nötige installierte Leistung deutschlandweit bei ca. 2,4 kWp pro Einwohner (Leistungsbedarf für Freiflächen-PV ist hier nicht berücksichtigt). Dieser Wert ist jedoch nur als Richtwert zu sehen, da in städtischen Gebieten tendenziell der Anteil an Dachflächen pro Einwohner geringer ist als in ländlichen Gebieten, in urbanen Gebieten jedoch ein größerer Bedarf an Energie durch Gewerbe und Industrie besteht.

(Grafik: C.A.R.M.E.N. e.V.)

Der Stand der Zielerreichung des PV-Ausbaus auf Landkreisebene stellt das Redaktionsnetzwerk Deutschland auf seiner Webseite dar.

Stand: September 2024

Möglichkeiten zur Montage

Bauwerksintegrierte Photovoltaik

Als Montageort für eine Photovoltaik-Anlage bieten sich neben der klassischen Aufdach-Montage (Schrägdach oder Flachdach) auch eine gebäudeintegrierte Montage oder die Montage auf sonstigen baulichen Anlagen oder Parkplätzen an. Diese verschiedenen Varianten sollen im Folgenden näher dargestellt werden.

Von Bauwerkintegrierter Photovoltaik (BIPV) spricht man, wenn die PV-Module Teil der Gebäudehaut sind. Diese Integration kann sowohl im Dach als auch in der Fassade erfolgen.

PV-Module als Teil der Dachhaut werden oft bei Neubauten oder als Ersatz der Dacheindeckung bei erhöhten optischen Anforderungen (siehe Kapitel zu Denkmalschutz) eingesetzt. Die Möglichkeiten reichen hier von großflächigeren Indach-Modulen bis hin zu kleinstrukturierten Modulen unter anderem in Ziegelform bzw. auf Ziegeln aufgebrachte Module. Auch in der farblichen Gestaltung können die Module an örtliche Gegebenheiten oder Wünsche angepasst werden.

Neben diesen Gestaltungsmöglichkeiten gibt es jedoch auch ein paar Nachteile einer dachintegrierten Montage. Durch den Wegfall der Hinterlüftung steigt die Temperatur an den Solarzellen an und führt dadurch zu etwas geringeren Erträgen (Temperaturkoeffizient bzw. Leistungsänderung von Solarzellen liegt bei ca. -0,3 bis -0,5 % pro Kelvin Temperaturänderung ausgehend von 25°C). Ein weiterer Nachteil liegt in den höheren Kosten dachintegrierter Systeme, der jedoch durch den Wegfall der Kosten für eine alternative Dacheindeckung abgemildert wird.

Für eine Integration von PV-Modulen in die Fassade sprechen neben den bereits erwähnten höheren Ertragspotentialen im Winter (bei Südfassaden) eine Reihe von weiteren Vorteilen. So können vorhandene Flächen optimal zur Stromerzeugung genutzt und durch die Erfüllung der Bauteilfunktion Ressourcen für eine herkömmlichen Fassade eingespart werden. Je nach Nutzung des dahinter liegenden Raums können der Transparenzgrad einer Photovoltaik-Fassade und somit die damit einhergehende Verschattung individuell abgestimmt werden.

(Foto: C.A.R.M.E.N. e.V.)

(Foto: C.A.R.M.E.N. e.V.)

Ein großes Augenmerk muss bei der Integration von PV-Modulen in das Bauwerk auf die Auswahl der Komponenten und deren Kompatibilität mit baurechtlichen Bestimmungen gelegt werden (Stichworte Brandschutz und mechanische Festigkeit und Standsicherheit). Dazu hat die Allianz Bauwerkintegrierte Photovoltaik eine Zusammenstellung „Technische Baubestimmungen für PV-Module als Bauprodukte und zur Verwendung in Bauarten“ und eine „Checkliste Brandsicherheit für Bauwerkintegrierte Photovoltaik-Anlagen“ veröffentlicht in dem je nach Einbausituation die wichtigsten Regelungen aufgeführt sind.

Die Initiative Bauwerkintegrierte Photovoltaik in Baden-Württemberg hat ein umfassendes Kompendium zu diesem Thema erstellt, das unter anderem architektonische Gesichtspunkte, den Planungsprozess und eine Modulhersteller-Übersicht beinhaltet.

Die Infoseite der Allianz BIPV bietet neben einigen Publikationen und einem Blog zum Thema auch ein Netzwerk an Unternehmen und Organisationen, die dem Thema annehmen.

Das Referat für Klima- und Umweltschutz behandelt in seinem Planungsleitfaden die Themen „Aufbau von fassadenintegrierten PV-Anlagen mit Praxisbeispielen“, „Erträge von fassadenintegrierten PV-Anlagen und Solderlösungen“ und „dachintegrierte Anlagen“, auch mit Fokus auf eine „optisch-ästhetische Integration“.

Stand: September 2024

Schrägdach-Photovoltaik

Der überwiegende Teil an Aufdach-PV-Anlagen wurde bislang auf Schrägdächern montiert, weshalb es dafür zahlreiche Montagesystem für nahezu alle Arten von Dacheindeckungen auf dem Markt gibt. Bezüglich der Statik stellt vor allem die Dachanbindung einen neuralgischen Punkt dar, die hinsichtlich Schnee- und Windlasten richtig dimensioniert werden muss.

Für die in kommunalen Schrägdächern oft anzutreffenden Dachpfannen gibt es neben der Lösung über klassische Dachhaken, für die die Dachpfannen oft angepasst werden müssen, auch so genannte Aufdachmodulhalter aus Metall, die in derselben Form anstelle der betroffenen Dachpfanne eingesetzt werden können. Über den integrierten Dachhaken werden dabei die Lasten ableiten.

Bei sehr geringen Traglasten gibt es auch Lösungen mit sehr leichten Modulen, die auf Folien-, Bitumen-, Glas- und Metalldächer geklebt werden können. Auch zur Montage an Fassaden lassen sich so genannten Solarfolien unter anderem aus organischen Solarzellen einsetzen.

Befestigungssysteme für Ziegeldächer mit einlagigen Montageschienen und Dachhaken (links) und Kreuzschienen mit Aufdach-Modulhaltern

(Fotos: C.A.R.M.E.N. e.V.)

Stand: September 2024

Flachdach-Photovoltaik

Auch auf Flachdächern gibt es sehr gute Möglichkeiten eine PV-Anlage zu errichten. Dabei kann man im Vergleich zu einer Montage auf Schrägdächern von folgenden Vorteilen profitieren:

- Die Wahl der Ausrichtung und des Neigungswinkels kann meist beliebig gewählt werden und somit auf individuelle Anforderungen seitens der Verwendung hin optimiert werden.

- Durch die erleichterte Begehbarkeit eines Flachdachs kann bei der Montage oder Wartung oft auf ein aufwendiges Einrüsten des Gebäudes verzichtet werden (Absturzsicherung ist jedoch erforderlich).

Nichtsdestotrotz ergeben sich auch einige Herausforderungen für PV-Anlagen auf Flachdächern:

- Bei einer Montage mit Aufständerung ist oft ein größerer Flächenbedarf vorhanden, da eine gegenseitige Abschattung der Module mitberücksichtigt werden muss.

- Durch die exponierte Lage und Aufständerung der Module ist auch mit erhöhten Windlasten vor allem in den Randbereichen zu rechnen, was bei der Dimensionierung des Befestigungssystems mitberücksichtigt werden muss.

- Durch ein aufwendigeres Befestigungssystem bei einer Aufständerung ist auch tendenziell mit höheren Kosten zu rechnen.

Grundsätzlich gibt es bei einem Flachdach verschiedene Möglichkeiten für die Errichtung einer PV-Anlage. Je nach Dacheindeckung ist ein rein schwerkraftgehaltenes System ohne Dachdurchdringung (evtl. mit Abgleitsicherung) oder eine Befestigung durch die Dachhaut hindurch möglich. Bei letzterem ist auf Grund des Funktionserhalts der Dachhaut und damit einhergehend oft auch der Wirkung der integrierten Dämmung auf eine fachgerechte Ausführung zu achten.

Bei der Ausrichtung der Module bieten sich folgende Optionen:

- Dachparallele Montage:

- Vorteile: Maximale Ausnutzung der Fläche möglich, geringste Beanspruchung durch Windlasten.

- Nachteile: Geringer Selbstreinigungseffekt (gute Selbstreinigung erst ab ca. 12° Dachneigung), schlechtere Wärmeabfuhr und somit erhöhte Leistungsminderung, geringere Erträge (vor allem im Winter und in der Übergangszeit)

- Nach Süden aufgeständerte Montage:

- Vorteile: Hohe spezifische Jahreserträge

- Nachteile: Geringe Flächenausnutzung (große Abstände zwischen den Reihen), Konzentration der Erträge auf die Mittagszeit

- Nach Ost-West aufgeständerte Montage:

- Vorteile: Hohe Flächenausnutzung (Leistungsdichte), hohe Gesamterträge auf die Fläche bezogen, gute Verteilung der Erträge über den Tag und dadurch etwas höher möglicher Eigenverbrauch, geringere Angriffsmöglichkeiten für Wind

- Nachteile: Leicht geringere spezifische Jahreserträge (pro installierter PV-Leistung)

Vor allem (aber nicht nur) bei der Umsetzung eines Projekts auf Flachdächern sollte die Installation des Montagesystems und somit auch die Dachanbindung von der Firma durchgeführt werden, die für die Dachdichtigkeit haftet. Das ist für eine fachgerechte Anbindung an die Dachhaut und die einfachere Regelung eines möglichen Schadens wichtig, Für die Montage und Verkabelung der Module findet dann die Gewerkübergabe zum Solarteur statt.

Das Referat für Klima- und Umweltschutz stellt im Rahmen des PV Planungsleitfadens die Kurzbroschüren „PV-Anlagen auf Flachdächern“, „PV-Anlagen auf Flachdächern – Details“ und „PV-Anlagen und Dachbegrünung“ dar.

Stand: September 2024

Parkplatz-Photovoltaik

Parkplatz-Photovoltaikanlagen bieten die Möglichkeit, einen Doppelnutzen aus bereits baulich versiegelten Flächen zu gewinnen. Weitere Vorteile ergeben sich für die unter der Anlage geparkten Fahrzeuge, die vor direkter Sonneneinstrahlung und Niederschlägen weitestgehend geschützt sind. Bei Einsatz von semitransparenten Modulen kann trotz der Modulüberdachung immer noch ein gewisser Anteil der Sonnenstrahlung auf die darunterliegende Fläche auftreffen und die Stellplätze ausleuchten.

Grundsätzlich gut geeignet für den Einsatz der Parkplatz-PV können folgende Stellplatzflächen sein:

- Größere Parkplätze in Planung.

- Öffentliche und Besucherparkplätze in Kombination mit Ladeangeboten.

- Nutzung hauptsächlich durch PKW, sodass die Unterkonstruktion niedriger ausfallen kann.

Aufgrund der Mehrkosten der Unterkonstruktion ist es in vielen Fällen aus ökonomischen Gesichtspunkten vorteilhaft, den Strom vor Ort oder in unmittelbarer Nähe zu verbrauchen. Dies kann durch Ladeangebote vor Ort und/oder die Versorgung von Verbrauchern vor Ort erfolgen.

(Foto: C.A.R.M.E.N. e.V.)

Auf neu errichteten Parkplätzen besteht in einigen Bundesländern die Pflicht zur Errichtung einer PV-Anlage. So beispielsweise in Baden-Württemberg (PVPf-VO), Hessen (HEG) und Rheinland-Pfalz (LSolarG). In Bayern besteht bisher keine entsprechende Verordnung.

Im Faktenpapier Photovoltaik-Parkplätze des Solar Cluster Baden-Württemberg e.V. werden die Potenziale, technischen Grundlagen und wirtschaftlichen Aspekte umfassend dargestellt.

Aus Sicht des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) gehören Parkplatz-PV-Anlagen zu den “Solaranlagen des 1. Segments” (Freiflächen-Anlagen), unterscheiden sich aber sowohl hinsichtlich der technischen Anforderungen als auch der Kostenstrukturen und des EEG-Förderrahmens von regulären Freiflächenanlagen.

Im Zuge des “Solarpaket I” wurde die Förderung von Parkplatz-PV-Anlagen im EEG neu gestaltet. So sollen Anlagen auf Parkplatzflächen sowohl im Bereich bis zu einer installierten Leistung von 1 MW (vgl. § 48 Abs. 1b EEG), als auch darüber in der Ausschreibung (vgl. § 37d EEG) von einem “Technologiebonus” sowie der Schaffung eines eigenen Ausschreibungssegments profitieren. Zu beachten ist jedoch, dass die angeführten Regelungen erst nach der beihilferechtlichen Genehmigung durch die Europäische Kommission angewandt werden können (vgl. § 101 EEG). Diese ist mit Stand Juli 2025 noch nicht erteilt.

Hier finden Sie grundlegende Informationen zum EEG-Fördermechanismus sowie einen Überblick zu den Fördermöglichkeiten und Fördersätzen.

Stand: Juli 2025